(2013.9.17:鐙瀬海岸・水深30㎝)

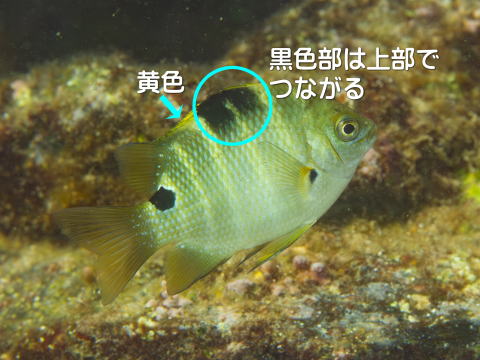

黒色部は上でつながる

シマスズメダイ (スズメダイ科)

Abudefduf sordidus

(2013.9.17:鐙瀬海岸・水深30㎝)

◆分布:南日本、琉球列島、伊豆・小笠原諸島、インド洋・西太平洋

◆大きさ :全長18センチ(成魚)

国内では南日本、琉球列島などでみられるスズメダイ。

スズメダイの仲間では大型種で、成長すると18センチに達します。

しかし五島を含む国内の温帯海域ではいわゆる「季節来遊魚」で、おもに

夏から秋にかけての水温が高い時期に潮だまりなどで幼魚が見られます。

潮だまりの定番の魚のひとつです。

五島でも毎年幼魚が現れ、潮だまりに行くと高い確率で観察できますが、

テンジクスズメダイの幼魚、イソスズメダイの幼魚など、よく似た仲間が

数種類います。それらが一緒にいることもあるので、特徴を押さえておきましょう。

シマスズメダイの幼魚は体の上のほう黒色部がありますが、これが上部で

つながっています。また、その後方、背びれの真ん中あたりが黄色です。

(2013.9.17:鐙瀬海岸・水深30㎝)

潮だまりでは単独で見られることもあれば、3,4匹ほどで目にすることもあります。

子どもの頃は名前はわからなかったものの、いつも鐙瀬海岸の潮だまりで

目にしていました。たも網ですくって持ち帰ることもよくありました。

(2013.9.17:鐙瀬海岸・水深30㎝)

潮だまりでは、水面下の魚を上のほうから見ることが多くなります。

体の側面は見にくいため、下の写真のような姿が目に入ります。

よく似た別種(テンジクスズメダイの幼魚など)も含め、子どもの頃の私は

「黒い点と、白っぽい点がある魚」と認識していました。

(2013.9.17:鐙瀬海岸・水深30㎝)

成魚は海岸近くの水深3メートルぐらいまでの浅いところにいて、縄張りをつくって

単独で生活しています。沖縄で岸からシュノーケリングをすると普通に見ることが

できますが、幼魚より地味な色合いのせいもあり、ダイバーには無視されがちです。

五島では食べる機会はないと思われますが、食べるとなかなかの美味なのだそうで、

刺身・煮付け・味噌汁・焼き魚など、いろいろな調理法で食べられるとのこと。

(2025.3.2)