長崎・五島列島 福江島の博物誌〜知られざる五島の海

五島の海の魚たち (現在197種)

※写真をクリックすると、拡大写真とコラムのページに移動します。

★半年以内に追加したもの

|

|

|

|

|

|

| モヨウフグ3.2 |

シマスズメダイ3.2 |

シチセンスズメダイ3.2 |

イソスズメダイ改訂 |

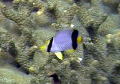

スミツキトノサマダイ1.2 |

アマミスズメダイ1.2 |

サメの仲間

サメ類は残念ながらダイビングではあまり出会えませんが、私の知る限りではメジロザメの

仲間、ナヌカザメ、ジンベエザメなどの目撃例があります。ネコザメも記録があるようです。

|

|

|

|

| ドチザメ |

メジロザメ属の一種 |

ヨシキリザメ |

ハチワレ |

エイの仲間

ダイビングやシュノーケリングでよく見られるのはアカエイ。その他にヒラタエイや大型のマダラエイ、

ツバクロエイなどが見られます。

ウツボの仲間・ウミヘビの仲間

ウツボ類では、島内ではキダコと呼ばれるウツボが見られます。トラウツボにも出会っています

が、かなり少ないようです。

アナゴの仲間

|

| クロアナゴ |

ニシンの仲間

五島でキビナと呼ばれ、食材としても重要なキビナゴ。大群がキラキラ光って泳ぐ様は見応えが

あります。

|

| キビナゴ |

カエルアンコウの仲間

かつてはイザリウオと呼ばれていた魚たちで、そのユーモラスな姿からダイバーに絶大な人気を

誇ります。本家カエルアンコウのほか、大型種のオオモンカエルアンコウ、流れ藻やロープなどに

つくハナオコゼなどが見られます。

|

|

|

| カエルアンコウ |

イロカエルアンコウ

|

オオモンカエルアンコウ |

ゴンズイの仲間

ゴンズイが各所で普通に見られます。、

|

| ゴンズイ |

マトウダイの仲間

冬から春にかけては深場からマトウダイが姿を現します。

|

| マトウダイ |

ヨウジウオの仲間・タツノオトシゴの仲間

五島海域ではタツノオトシゴをはじめ、大型のタカクラタツがしばしば見られます。イシヨウジも

割合普通に観察できますが、タツノイトコは観察例が少ないです。

|

|

|

|

|

| タツノオトシゴ |

タカクラタツ |

イシヨウジ |

タツノイトコ |

ヒフキヨウジ |

エソの仲間

砂泥の海底でよく見られます。

|

|

| ホシノエソ |

マエソ |

カサゴ・オコゼの仲間

五島でアラカブと呼ばれるカサゴを筆頭に、ダイバーを恐れないミノカサゴが普通に見られます。

|

|

|

|

|

| カサゴ(アラカブ) |

イソカサゴ |

ミノカサゴ |

オニカサゴ |

サツマカサゴ |

ホウボウの仲間

美しい胸びれを持つホウボウの仲間は、少し深いところで出会うことが多いです。

|

|

| ホウボウ |

オニカナガシラ |

コチの仲間/カジカの仲間

砂泥海底で時々見かけるワニゴチ。カジカ類は五島には種類が少ないですが、アサヒアナハゼ

は海藻帯で見られます。

|

|

| ワニゴチ |

アサヒアナハゼ |

ハタ・ハナダイの仲間

超高級魚として知られるクエは当地でアラと呼ばれ、幼魚から1mもの大型個体まで見られます。

アカハタやオオモンハタ、スジアラもよく出会います。マハタは浅場にすむ幼魚のみ観察できる

ほか、島内の魚売り場にはよく出ているアオハタも、深いところにいるのか、通常のダイビングで

は観察できません。撮影はできていませんが、キジハタもいます。

同じハタ科であるハナダイ類は、現在のところ確認種類が3種にとどまっています。

|

|

|

|

|

| クエ(アラ) |

オオモンハタ |

マハタ |

アカハタ |

スジアラ |

|

|

|

|

| キンギョハナダイ |

サクラダイ |

アカオビハナダイ |

キジハタ |

キントキダイの仲間

五島で時々目にするものは、尾びれの形から、沖縄などで見るホウセキキントキではないかと

思います。サイズはあまり大きくないので、若魚なのでしょうか。魚屋にもよく出ています。

|

| キントキダイの仲間 |

テンジクダイの仲間・ムツの仲間

オスが口の中で子育てするテンジクダイの仲間。雲のような大群をつくるクロホシイシモチ、ネン

ブツダイなど数種が見られます。

ムツは、若魚の群れが時々見られます。

|

|

|

|

|

| クロホシイシモチ |

オオスジイシモチ |

コスジイシモチ |

ネンブツダイ |

キンセンイシモチ |

|

|

| クロイシモチ |

ムツ |

アジの仲間・ヒイラギの仲間

マアジのほかにムロアジ、ヒラマサ、カンパチなど五島でも好まれる食用魚たち。南の海では

大群をつくるギンガメアジは、幼魚が見られます。

|

|

|

|

|

| マアジ |

ヒラマサ |

カンパチ |

ギンガメアジ |

オキヒイラギ |

イサキの仲間

五島ではイッサキと呼ばれるイサキは夏が旬。水深20mぐらいで大群に出会えます。

タイの仲間

タイの仲間ではマダイやクロダイ、コロダイやヘダイがよく見られます。

フエフキダイの仲間

フエフキダイ類ではイトフエフキは普通に観察できますが、大型に

なるハマフエフキは(五島では)なかなか接近できません。

|

| イトフエフキ |

フエダイ・タカサゴの仲間

ヒメジの仲間

ヒゲのあるヒメジの仲間は、砂泥海底で見られる本家ヒメジのほか、大型で食用になるオキナヒ

メジなどが見られます。

ハタンポの仲間

平らで独特の体型のハタンポの仲間は岩陰で群れをなしていることが多いです。

小型種のキンメモドキは、岩場で巨大な群れをつくります。

|

|

| ミナミハタンポ |

キンメモドキ |

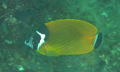

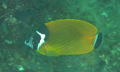

チョウチョウウオの仲間

チョウチョウウオ類で通年見られるのは、タキゲンロクダイとツキチョウチョウウオ、そしてゲン

ロクダイでしょうか。ツキチョウチョウウオは国内ではかなり珍しい種類で、五島海域は日本で

数少ない、遭遇率の高い海でしょう。それ以外は、夏から秋にかけて見られる季節来遊魚と考

えられます。テングチョウチョウウオもまれに観察され、コクテンカタギも見たという人がいます。

伊豆諸島で多く見られるシラコダイは、五島沖の高麗曽根にはいますが、福江沿岸ではまだ

見ていません。本州でも見られるチョウハンは全く見たことがありません。

|

|

|

|

|

| タキゲンロクダイ |

ツキチョウチョウウオ |

トノサマダイ |

スミツキトノサマダイ |

ヤリカタギ |

|

|

|

|

|

| ゲンロクダイ |

ハタタテダイ |

チョウチョウウオ |

ミスジチョウチョウウオ |

アケボノチョウチョウウオ |

|

|

|

|

|

| トゲチョウチョウウオ |

フウライチョウチョウウオ |

ニセフウライチョウチョウウオ |

スダレチョウチョウウオ |

セグロチョウチョウウオ |

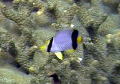

キンチャクダイの仲間

キンチャクダイ類は種類が少なく、通年見られるキンチャクダイのほか、時にアカネキンチャク

ダイやキヘリキンチャクダイが出るぐらいです。まれにサザナミヤッコが観察されています。伊豆

など太平洋側ではよく姿を現すタテジマキンチャクダイ幼魚も、今までダイバーによる観察例は

ありません。

|

| キンチャクダイ |

タカベの仲間・メジナの仲間・カゴカキダイの仲間・ユゴイの仲間

時々大群が回遊してくるタカベ。メジナは当地でクロと呼ばれる重要な食幼魚です。

イシダイの仲間・ゴンベの仲間

タカノハダイの仲間・カワビシャの仲間など

五島はイシダイ釣りの名所だけあって、海中でもよく出会います。ゴンベ類は、オキゴンベのみ

見られます。タカノハダイは少なくありませんが、ユウダチタカノハはあまり出会えません。

テングダイは五島には少ないようですが、福江沿岸でも観察されています。ウミタナゴ類はほとんど

見られません。

|

|

|

|

|

| イシダイ |

イシガキダイ |

オキゴンベ |

タカノハダイ |

ユウダチタカノハ |

|

|

| テングダイ |

マタナゴ |

スズメダイの仲間

スズメダイ、マツバスズメダイ、クマノミ、ナガサキスズメダイ、ソラスズメダイは通年見られます。

その他の多くは夏から秋にかけての季節来遊魚です。

|

|

|

|

|

| スズメダイ |

コガネスズメダイ |

クマノミ |

ナガサキスズメダイ |

オヤビッチャ |

|

|

|

|

| ソラスズメダイ |

セダカスズメダイ |

ミツボシクロスズメダイ |

マツバスズメダイ |

|

|

|

|

|

|

| キホシスズメダイ |

ロクセンスズメダイ

|

アマミスズメダイ |

シマスズメダイ3.2 |

シチセンスズメダイ3.2 |

イソスズメダイ改訂 |

ブダイ・ベラの仲間

ブダイ類ではブダイ、アオブダイが見られるほか、ベラ類では10種以上が年を通じて見られると

思います。コブダイ(少ない)やニシキベラ、オトメベラも目にしますが、季節来遊のベラはあまり

多くない気がします。例えば、本州太平洋側でも幼魚がよく見られるツユベラも、五島海域では

観察例が極めてまれです。

|

|

|

|

|

| コブダイ |

イトヒキベラ |

イラ |

イトベラ |

キュウセン |

|

|

|

|

|

| ホンソメワケベラ |

オハグロベラ |

カミナリベラ |

ホンベラ |

モンツキベラ |

|

|

|

|

| ブチススキベラ |

アオブダイ |

ムナテンベラ |

ホシササノハベラ |

トラギスの仲間

コウライトラギスが特に多く見られ、クラカケトラギスは珍しいという印象です。

ヘビギンポの仲間/コケギンポの仲間

ヘビギンポ類は種類も個体数も少ないようです。コケギンポ類では、コケギンポ(普通種ですが、

まだ紹介していません)のほか、何種類かが見られます。

|

|

|

|

| ヒメギンポ |

タテジマヘビギンポ |

コケギンポの一種A |

コケギンポの一種B |

イソギンポの仲間

可愛らしい姿で、ダイバーに人気のあるグループ。浅場で普通に見られるイソギンポのほか、鐙

瀬(あぶんぜ)などの潮だまりではカエルウオがたくさん見られます。ニラミギンポには2タイプが

知られています。

|

|

|

|

|

| イソギンポ |

カエルウオ |

ロウソクギンポ? |

ニラミギンポ |

ニラミギンポ色彩変異 |

ウバウオの仲間

ハシナガウバウオはガンガゼのそばや岩の下で見られ、体をくねらせながら浮遊しています。

ホソウバウオは潮だまりで一度出会っています。

|

|

| ホソウバウオ |

ハシナガウバウオ |

ネズッポの仲間

ヤマドリは岩礁地帯や海藻の上で観察できます。砂泥の海底で目にするのはコブヌメリ。また、

ヨメゴチはヒレを開いた姿が非常に面白い魚です。

ハゼの仲間

サンゴ礁域と異なり、ダイビングで見られる種類はそれほど多くありません。季節来遊の種類と

してはクロユリハゼがあります。私はまだ見ていませんが、やはり季節来遊魚と思われるアカハ

チハゼも確認・撮影されています。

|

|

|

|

|

| ハナハゼ |

イチモンジハゼ |

クツワハゼ |

チャガラ |

アカイソハゼ |

|

|

|

|

|

| ダテハゼ |

ホシハゼ |

サツキハゼ |

ガラスハゼ |

ドロメ |

|

|

|

|

|

| ホシノハゼ |

クモハゼ |

ウミタケハゼの仲間 |

サビハゼ |

ベニハゼの一種 |

ツバメウオの仲間・アイゴの仲間・ツノダシの仲間・ニザダイの仲間

|

|

|

|

|

| ナンヨウツバメウオ |

ツバメウオ |

ツノダシ |

ニザダイ |

ニセカンランハギ |

|

| アイゴ |

カマスの仲間

潜水中にはアカカマスしかまだ見たことはありませんが、ヤマトカマスなどもいるのではないかと

思われます。

|

| アカカマス |

ヒラメ・カレイの仲間

ヒラメはダイビング中によく見かけますが、その他のカレイ類などは出会う機会が少ないです。

スーパーには五島産のカレイの仲間が時々出回っていますし、海水浴場ではウシノシタの仲間

が見られることがあります。

|

|

| セイテンビラメ |

ヒラメ |

モンガラカワハギ科の仲間

この種類の多くは熱帯・亜熱帯海域に生息しています。五島では、夏〜秋に

かけての水温の高い時期に幼魚や若魚が見られる場合がほとんど。私自身

は五島ではゴマモンガラのほか、クラカケモンガラとツマジロモンガラの幼魚

を観察したことがあります。

|

|

| アミモンガラ |

ゴマモンガラ |

カワハギ科の仲間

カワハギの仲間で、五島でよく見られるのはカワハギとヨソギ。外海ではウマヅラハギも

見かけ、海藻やサンゴのそばには愛嬌のあるアオサハギもいます。

|

|

|

|

|

| カワハギ |

ヨソギ |

ウマヅラハギ |

アオサハギ |

アミメハギ |

フグ科/ハコフグ科の仲間

フグ科では釣りの外道としても有名なキタマクラが多いほか、砂地にはクサフグやヒガンフグが

見られます。トラフグもいると聞きますが、潜水中に出会ったことはありません。

ハコフグ科では、ハコフグが普通に見られます。その味噌焼きは「カットッポ」と呼ばれる五島の

名物料理(旬は冬)となっています。また、夏〜秋にかけては、おもちゃのような姿のミナミハコフ

グの幼魚が姿を現してダイバーの人気を集めます。伊豆周辺などでは普通にいるシマウミスズメ

などは、観察・撮影されてはいますが非常にまれです。

|

|

|

|

|

| キタマクラ |

クサフグ |

ヒガンフグ |

ハコフグ |

ミナミハコフグ |

|

| センニンフグ |

ハリセンボン科の仲間

ハリセンボンがよく見られます。日本国内では観察例が少ないメイタイシガキフグも現れることが

あります。

|

|

| ハリセンボン |

メイタイシガキフグ |

その他の仲間

※トップページに戻る